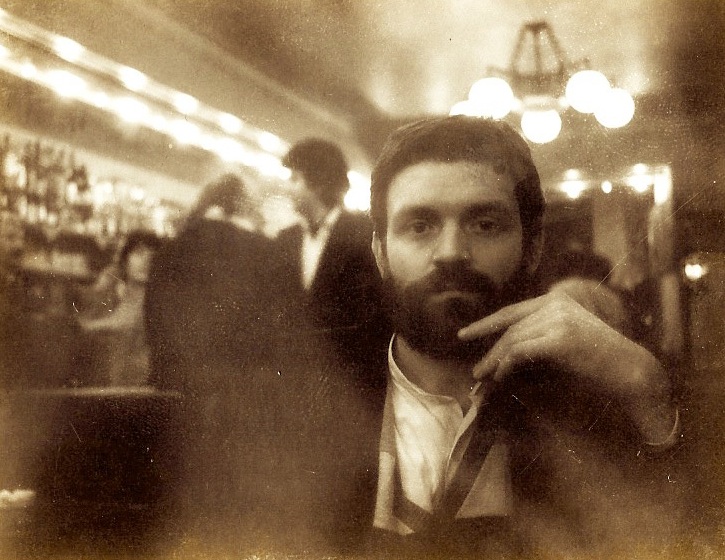

パスカル クーロン - PASCAL COULON

パスカル クーロンは、30年以上前にヤネラ・ハープに魅せられたフランス人音楽家です。幸いなことに、この楽器のスペシャリストとなり、フェスティバル、コンサート、または、地下鉄…行くところ、最高のヤネラ・ハープの大使となりました。

彼は、1951年、特に伝統的な音楽を持たない北フランスで生まれ、その頃の多くの若者のようにギターを独学し、フランス・シャンソンを作詞、作曲し、弾き語りました。

二十歳の時、パリに上京し、エスカル(当時、パリで有名であったカルティエラタンのラテン音楽バー)でラテン・アメリカの音楽に触れました。ここで、パラグアイ、アルゼンチン、コロンビア、ベルー、ベネズイラの音楽に親しくなりました。この中、コロンビアとベネズイラのヤネラ地方の音楽、特にハープがメインの旋律を弾くスローなリズムの le joropo と le pasaje のリズムに引きつけられました。

ベネズイラ、日本、そして、台湾

パリで、パスカル クーロンは、ベネズイラのハーピスト Victor Reyna を知り合い、ベネゼイラの4本コードの小型のギターであるクワトロを師事し、ヨーロッパへの公演ツアーに同行しました。彼がベネゼイラに帰国の際に、自分のハープをパスカルに売り渡しました。1974 年に、初めてベネズイラに旅行に行き、特に魅了されているヤネラ音楽の作曲家であり、ハーピストである有名な Ignacio « El Indio » Figueredo と会うため、San Fernando de Apureを直接、訪ねました。

次に、日本へ琴(ハープ=竪琴から興味を持ち、)を学びに訪れ、8年間の滞在の後、琴教授の免状を取得しました。その後、台湾へ中国の古琴(ku-chin) を学びにより、フランスに戻り、ヤネラ・ハープを専門に行うことを決めました。

初めての録音

1985年、 新たに、ベネズイラに渡り、2ヶ月を過ごしました。再度、Ignacio « El Indio » Figueredo を訪ね、また Barinas では、José Gregorio López と親しくなりました。

フランスに戻った後は、録音テープをもとに、ヤネラ音楽を独学し続け、最初 の Pascal y Arpa 録音を発表しました。

1993年、コロンビアを旅行し、数多くのヤネラのフェスティバルに参加し、その指使いの早さから機関銃という愛称をもつベネズイラの Carlos Orozco を含めた多くのハーピストと出会いました。翌年には、Barquisimeto のCarlos Orozco を訪問し、最初のCDである Caricias del Viento の録音に参加してもらいました。

また、彼は、ヤネラ・スタイルの音楽を作曲、または、編曲するだけでなく、バンドネオン、マリンバ、ピアノ、マンドロンチェロ、縦笛、バラランカ、ヴァリ、チェロなどヤネラには伝統的にはない楽器を加えたり、型に囚われない作曲を行いました。

様々のラテンのリズムと戯れ、現代音楽をくすぐり、フランスの伝統的音楽になびき、バロックやケルト音楽に傾斜することも恐れません。

パスカル クーロンは、その様々なアカデミックな経験にも関わらず、彼の作曲のインスピレーションを見つけに、楽器を片手にパリの地下鉄に出向きます。